William Baumといえば、言わずと知れた行動分析家の大御所中の大御所で、例えば一般化対応法則で有名な研究者だ。Baumはいわゆる巨視的行動主義の理論家としても知られているが、色々独自の用語を作って議論するので論文が大変読みづらい。Skinnerほどじゃないにせよ、とてもスノッブな高尚で格調高い文章を書く。そこで今日はBaumの論文にたびたび出てくる、系統発生的に重要な事象 (phylogenetically important event; PIE) という概念について取り上げたい。PIEと、PIE関連行動という概念は、Baum (2005) が初出らしい。これは本で邦訳も出ているやつ (『行動主義を理解する』) なのだが、一から読み直すのはちょっとめんどくさい。そこでPIEについて重点的に説明しているBaum (2012)の論文から、勉強してみる。正直まだ不明瞭な点・納得できない点は色々あるんだが、わかったところまで。文献情報は以下の通り。

Baum, W. M. (2012). Rethinking reinforcement: Allocation, induction, and contingency. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 97(1), 101-124.

この概念がなぜ重要なのか、そもそもなんなのかを見ていくのが本ブログの目的だ。そもそも、PIEという概念を使ってBaumは何をしたいのか。Baum (2012) は、強化の概念そのものから問い直したいらしい。Baumにいわく、現行の強化の概念は誤っていて、配分 (allocation)、誘導 (induction)、相関 (correlation) という3つの概念から刷新される必要があるいう。

まず、従来の強化という概念を確認しておこう。強化とは、行動に随伴した後続事象によりその行動が維持されたり、頻度が増加したりすることを指す。これはみんながよく知っている定義だろう。Baum (2012) で述べられているので、概念の歴史的な展開について少しだけ触れると、大元はThorndikeの効果の法則 (law of effect) である (ベインとかスペンサーとかはここでは考えないことにする)。

さて、Thorndileの『動物の知性』では

“Of several responses made to the same situation, those which are accompanied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things being equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, they will be more likely to recur... (p244)”

と述べられている。「満足」が後続することで頻度が増加するという次第だ。この法則の立て方についてWatson (1930) が攻撃している。

‘‘Most of the psychologists... believe habit formation is implanted by kind fairies. For example, Thorndike speaks of pleasure stamping in the successful movement and displeasure stamping out the unsuccessful movements’’ (p. 206)

攻撃というより、小馬鹿にしているという趣だが、効果の法則からオペラント条件づけの着想を得たSkinner (1950) は、これまた有名な『学習理論は必要か?』という論文で以下のように擁護している。

‘‘... the Law of Effect is no theory. It simply specifies a procedure for altering the probability of a chosen response.’’

ようは、効果の法則は単に特定の反応確率を変化させる手続きだよ、と言っているわけだ。とりあえず、今では強化というときはこういう意味で用いられる。

ただ、ちょっと脱線なんだが、SkinnerのThorndike解釈はかなり恣意的な印象を受ける。というより、自分の言いたいことありきで、Thorndike自身の文章には立脚していないと思われる。Thorndikeの “Animal Intelligence” を読むと、効果の法則の登場のあと、かなりの部分が「実際のところ何と何が結合している結果、反応の上昇を招くのか?」という問題に割かれている (そういうわけで彼は結合主義と呼ばれたりする)。Thorndile自身の回答としては、運動を引き起こす内的な “impulse” が存在し、それが満足を伴う事象により刺激と反応結合の増強を媒介していると考えていた。Thorndike自身の例では、水泳をするとき陳述的に自身の身体を動かし方を想起し、それに従って水泳運動を実行するわけではない。水に入ったら、身体がどう動かすべきなのかは暗黙のうちに知られている (今でいうところの手続き的記憶ってやつですな)。いわばknow-whatではなく、know-howを有していて、それに基づき行動を実行している。それを引き起こすような “impulse” なるものを動物は内的に有しているというのが、Thorndileの主張である。

強化の心理学史の話題はこの辺にして、話を元に戻そう。Baumに言わせると、「強化が生じた」と私たちが言うような状況は、3つの概念で描けるという。その3つの概念とは

(1) 配分: 行動の測度

(2) 誘導: 行動を駆動するプロセス

(3) 随伴性: 行動と環境事象の結合を制約する関係性

である。(1-3) で記述する行動の描像は、巨視的な視点である。なぜなら、どれも瞬間瞬間に観測されるものではなく、適当な時間幅の観察を集積 (aggregate) することで得られる関係であるためだ。ちなみに、Baumが「行動 (behavior)」というときは「一定の時間の中での活動の配分」であり、「活動 (activity)」は瞬間瞬間に起きている動物が行なっている何かである。例えば、スキナー箱の中のハトがキーをつついて餌を得ているとしよう。Baumの用語法ではキーペックは活動、餌をついばむのも活動である。これらの一連の活動が実験セッション内で一定の時間を占めることを、例えば「採餌行動」と呼ぶ。つまり、通常の心理学者が行動や反応と呼んでいるものを、Baumは活動と呼んでいる点に注意しよう。

さて、行動がいろんな活動の配分であるという行動観は、Baumの巨視的視点ではお馴染みの立場だ。Baum (2012) では、Staddonの迷信行動実験における行動増加が必ずしも強化子の到来と近接していないことから、「変化したのは活動の配分である」という議論をしている。この活動の配分なるものは、何によって変容するのか?Baumは誘導と随伴性であると主張する。例えば、VTスケジュールで勝手に餌が出てくるだけでも、餌関連の活動が必然的に上昇する。ハトならそれがつつき行動だったりするわけだ。動物の身体は1つしかないので、必然的に他の活動に投資する時間が減り、活動の配分は変化する。時間的な近接性はとりあえず置いておいて、少なくとも適当に大きい時間幅で見たとき、以上が成立するのは自然なことだろう。もう一つの随伴性は、活動の上昇や下降を招くような環境と活動の関係性のことだ。これら誘導と随伴性について、もっと細かく見ていく。

誘導という概念自体は、Segal (1972) で導入されたものらしい。Segal自身は‘‘stimulating the occurrence of’’ や ‘‘bringing about” といった辞書的な意味で用いていて、「この言葉は、何かを起こすためのある種の間接性を意味しており、他の要素と組み合わせて初めて効果を発揮するような操作を語るのに適している」と述べられている。Baumはこの「間接性」に着目する。例えば、餌が出るという事象が起きて、それに関連する活動の頻度が増えるといった事態は、強化子によって行動の生起頻度が増えるのとは異なった仕方で、活動の配分の変化を生み出している。そのような行動変容を生み出す刺激のことを誘導子 (inducer) と呼ぶことにする。こんな新しい用語を入れる理由としては、「誘導子は誘導する活動と密接な時間的関係を持たないため」とBaumは述べる。これはどういうことかというと、Staddonの迷信行動の実験では、最終的に生じる迷信行動と餌提示は必ずしも随伴していなかった。Staddonはそれを論拠にSkinnerの偶発的強化説を否定したわけだ。このように誘導された行動というのは、誘導子との間に時間的な時間的な接近性が見られないことがある。そのような観察事実から、Baumは新たな性質を持たせた用語として誘導子を導入している。

この誘導という概念は、刺激性制御と何が違うのかと気になったかもしれない。刺激性制御もあくまで「弁別刺激の下で反応が自発される」だけで、時間的に一対一対応するような刺激ー反応の関係があるわけではないが、自発される反応の量が増加したり下落したりするよう機能する。これに対してBaumは、弁別刺激は通常、個体が生活の中で学習していくが、誘導子は系統発生的に獲得される刺激として用いると述べている。どちらも刺激機能としては「それが存在することで活動の配分を調整し、ある活動の配分を誘導する」ことにある。ただ、この後のBaumの文章を読むと学習性の行動でも誘導、あるいは条件性誘導子という言葉を使っているので、あまり厳しく区別はしていないようだ。

次に、レスポンデントとの関係を見てみよう。Zener (1937) は、Pavlovの実験を無拘束の犬で再現し、餌の前の音で犬が餌箱に近づいたり、尻尾を振ったりすることを観察したらしい。これらはBaumに言わせると、すべて誘導性の行動である。Pavlovの実験では、誘導性の刺激 (例えば餌や酸) によって中性刺激の刺激機能を変化させるわけだが、これは条件性誘導刺激、条件性誘導子と名付けられると、Baumは述べている。

ひとまずここまでの話をまとめると、「系統発生的に獲得され、特定の行動を誘導する刺激」を誘導子と呼びましょうということだ。何やらPIEに近づいてきた気がするんじゃないだろうか。実際、BaumはPIEを次のように定義している。

“Since they gain their power to induce as a result of many generations of natural selection―from phylogeny―I call them Phylogenetically Important Events (PIEs; Baum, 2005)”

この定義は循環しているように見えなくもない。誘導されるような行動があるということは、それはおそらく系統発生的に重要な行動なんだろう。逆に系統発生的に重要な行動というのは、何らかの顕在的な行動を表出させないといけないので、それは誘導性の活動を持つような行動だろう。うるさいことを言えば、適応度を測らないと何がPIEかは言えないわけだ。ただ、実際にはあまり深く悩む必要はなく、直観的に何がPIEかは区別できる。実験的行動分析の文脈だと、大体の場合餌や水の提示や、電気ショックといった、動物にとって明白に重要な事象を指している。

PIEは、それに伴う活動をPIE関連活動 (PIE-related activity) にする。例えば、エサがレバー押しに随伴されると、レバー押しはPIE関連活動となる。ここが一番キモになるところであるが、「PIEはPIE関連活動を誘導する」とBaumは仮定する。どういうことかというと、生物にとって重要な事象であるPIEは、進化の中で決まっている。そのような事象が起きると、その周囲で生じている反応や刺激は、PIEに関連した事象になり、PIE関連活動とPIEは一連の行動の「パッケージ」になる。例えば、餌がペッキングに随伴して提示されれば、ペッキングはPIE関連行動となり、PIEとまとめて「採餌行動」として時間の中で配分される。その採餌行動の中で、動物はそれに関連にする活動が誘導される。つまり、特定の活動が自発されやすくなるわけだ。

これだけでは単に「強化子」を「PIE」、「反応/行動」を「PIE関連活動」に読み替えただけで、何も新しいことを言っていない。しかし、上述した通り、PIE関連活動はPIEによって誘導されるという性質も持っているのが重要なポイントだ。この発想を実験的に検証するには、PIEが弁別刺激として機能することを示せばよいとBaumは述べている。なぜなら、PIE関連活動 (例えばレバー押し) がPIE (エサ) により誘導されるのならば、それはすなわち餌提示そのものが弁別刺激として機能し、レバー押しを自発させているはずであるからだ。

具体的な実験例として、反応の再出現(reinstatement) が挙げられる。再出現とは、反応を消去した後、強化子を無条件に提示すると反応が再び生じるという現象である。再出現の場合、餌が提示されたことが弁別刺激になるとはどういうことかというと、消去された反応は、餌が提示されないと (長い時間を置いて自発的回復が生じない限り)、ほとんど自発されないままである。それが餌が出ると再出現するということは、餌提示の下で反応の自発頻度が上がったという意味で弁別刺激としての機能を獲得していると見なせそうだ、ということである。このように、PIEはPIE関連行動を誘導している。

また、随伴しているのが刺激ならば、その刺激はPIE関連刺激 (PIE-related activity) となる。PITは、Pavlov型条件づけを事前になされた刺激 (CS) をオペラント条件づけで形成した行動の最中に提示すると、反応率が上昇するという現象である。PITの場合、CSはPIE関連刺激として行動を誘導するので、CS提示下で反応の頻度が増加するのはほとんど自明であるとBaumは述べている。

さらにBaumは用語を整備しているので列挙してみよう。

- ・PIEは無条件誘導子である

- ・PIEと相関する刺激は条件性誘導子になる

- ・PIEと相関する活動はPIE関連条件誘導性活動 (PIE-related conditional activity) となる。これがいわばオペラント行動に相当する

- ・PIEはそれに関連するオペラント活動を誘導する

- ・条件性誘導子はそのPIEに関連するオペラント行動を誘導する

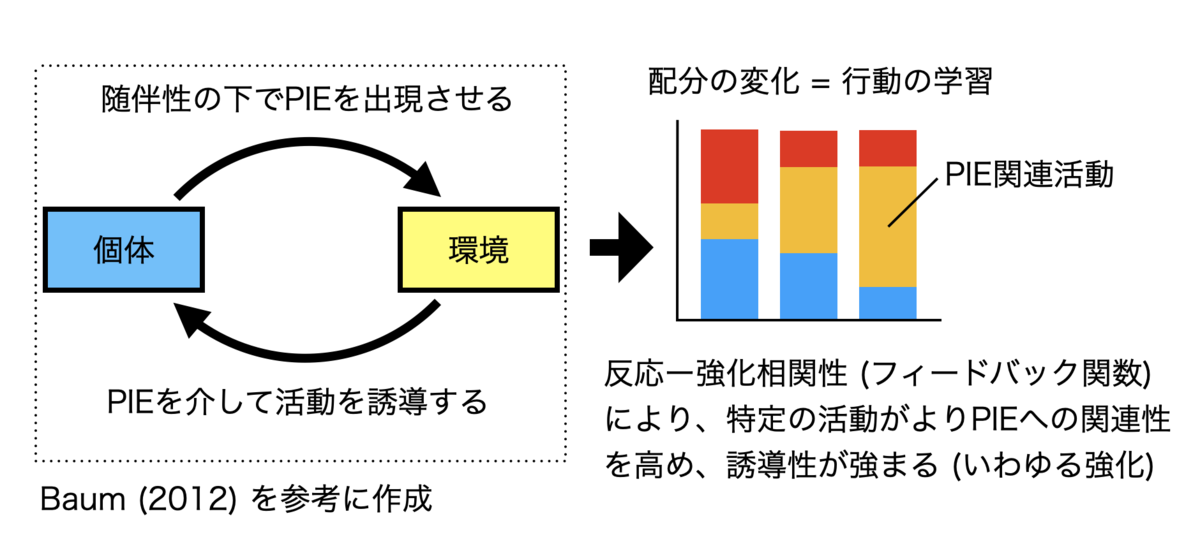

これらを見ると、レスポンデント/オペラントを区別して行動を分析するというより、PIEによって誘導される活動と、それによって変化する行動の配分に注目しようという意図が見えてくる。以上の議論をまとめたのが次の図である。Baum (2012) の図を参考に作ったが、筆者の解釈も混じっている。

この図をもとに、最初に提起した問題設定に戻ろう。Baumは強化という概念を配分 (allocation)、誘導 (induction)、相関 (correlation) という3つの概念で刷新したいのだった。まず誘導については、単にPIEはその周辺にある行動や刺激をPIE関連事象にして、特定の活動を誘導する。そのように誘導された活動は、当然時間の中で一定の割合を占め、行動全体の配分を変容させる。それが学習である。では、PIE関連活動の配分のされ方を決めるものは何か?それを決めるのが随伴性や反応-強化の相関性であり、フォーマルにはフィードバック関数によって決まる。フィードバック関数については面倒なので述べなかったが、Baumが1970年代から研究しているテーマであり、強化と反応の間の巨視的な関係を決定する相関関係の数学的な表現である。こう考えたら、強化って言葉は一度も使わずに行動の生起頻度が変化する過程を記述できるし、何か結合を「強める (strengthen)」という意味で強化という言葉を使わずに済むのだ、とBaumはいう。この視点の転換には、何かを強めるというThorndike由来でSkinnerも保持した強化の見方から、結果による淘汰 (“Selection-by-consequence”) という自然選択の原理に移行したいという目論見が背景にはある。個体発生的な学習性の行動も結果による淘汰であると看破したのもSkinnerであるが、その視点を徹底したのがBaumということなんだろう。

さて、ひとまずBaumの言っていることを受け入れたとして、それで何が嬉しいの?という話なのだが、実は色々嬉しいことがあって、先程の反応の再出現やPITを簡単に説明できるということ他に、Baum (2012) では選好パルスや反応形成についても自説を述べている。これらについては「まあ確かに誘導で説明するのは便利そうだな」という印象を受ける。詳細はもう書くのもめんどくさくなってきたので、知りたい人は元論文をあたってくれればよいだろう。そういうわけで、この辺で終わりにする。